|

| Impression, soleil levant, Claude Monet, 1873 |

David Rolland : « Vous en avez rêvé, un lecteur l’a fait : il s’agit d’un livre, de 9 pages. Merci l’auteur. » Impératif de circonstance : Agis de telle sorte que tu traites le boumeur aussi bien dans Dieu que dans le Dieu de tout autre jamais simplement comme un moyen mais toujours et en même temps comme une fin, un destin et de bon cœur.

dimanche 7 février 2021

CRITIQUE : L’étiquette Poésie

CRITIQUE : « Que reste-t-il de la poésie ? », livre de Dana Gioia

Dana Gioia : Que reste-t-il de la poésie ?

Sous la forme badine d’un debriefing dont les Américains ont le secret, l’auteur dénonce la spécialisation de la poésie, désormais affiliée aux cours universitaires de création littéraire. Donnés par des poètes institutionnalisés, pour un public toujours plus confidentiels de poètes et de moins en moins lus par le grand public, la poésie, selon l’auteur, se rumine dans l’entre-soi. « La poésie américaine est désormais l’apanage d’une coterie. » (Incipit, p. 7) Les revues n’intéressent plus que des poètes, eux-mêmes auteurs et lecteurs de poèmes, à peine le public cultivé. La professionnalisation des poètes fait de la poésie l’intérêt d’une petite communauté qui n’hésite plus à honorer les siens, parfois au détriment de la qualité intrinsèque des publications. Ainsi, la critique sincère n’étant guère plus produite, mais systématiquement bienveillante, on entortille la poésie dans le sirop de la connivence. La culture populaire tient la poésie pour morte, puisque dévitalisée, coupée de ses racines existentielles.

Sans doute l’essor d’Internet a permis, depuis la publication de ce texte, de transmettre potentiellement la poésie à un plus grand nombres de lecteurs.

Il manque sans doute aussi à cet essai des développements qui atténueraient son tour un brin caricatural, car s’il vise juste et touche souvent sa cible, ce tour d’horizon laconique, flegmatique, laisse un champ dévasté par le pessimisme de la concision, un pessimisme trompeur dans la mesure où tout semble normal si l’on n’y prend garde, tant l’aperçu semble impeccable. La synthèse critique a quelque chose de lénifiant malgré son coup pamphlétaire, qui semble nous dire : « Dormez braves gens, c’est la poésie qui passe... au prochain tour elle meurt ! »

L’auteur, qui avec beaucoup de sang-froid prétend dominer son sujet, verse dans une analyse qui pèche par une vision trop verticale du pouvoir et du cercle des poètes universitaires et institués, tandis qu’une enquête plus étendue, un road-trip moins confiné qui explorerait les grands espaces poétiques et profonds de sa terre d’Amérique, l’aurait sans doute mené à trouver, du moins à chercher la poésie ailleurs que dans les seuls lieux qui l’estampillent. Ce défaut confère à sa critique un air aseptisé qu’il est le premier à dénoncer dans le monde universitaire. Mais sa brièveté ne passe pas à côté de l’essentiel. Dana Gioia est également conscient du rôle que doit jouer la poésie du langage et ceux qui la font : donner, au-delà des classes et des assignations, un sens à nos existences. Conscient de l’importance du langage dans la culture, il se prononce contre l’élitisme et le repli sur soi, en faveur d’une poésie qui se communique et se transmet.

L’essai se finit sur des propositions selon lui à même de sauver la cause de la poésie, en la faisant battre dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Il prône donc la lecture publique, par les poètes, d’autres poètes qui leurs soient inconnus ; le décloisonnement des arts, en invitant notamment la musique à participer aux événements poétiques ; des critiques et articles aussi sincères que possibles, sous la plume des poètes, dans de multiples publications non spécialisées ; un appel à exclure de toute anthologie poétique les intérêts partisans ; et enfin, une proposition qui, contrairement à toutes les autres, va à rebours du sens communément admis par nos spécialistes français de poésie (qui depuis l’avénement du web ont largement mis à profit les autres propositions, le plus souvent en reproduisant les mêmes travers incriminés) : que prévale, en classe, la récitation sur l’analyse, en partant du principe que « les poèmes sont faits pour être lus, appris et récités » (p. 56). Cette proposition, qui a le don de me plaire, épouvantera peut-être des poètes et poéticiens français encore en vie, qui se sont époumonés à refuser à la poésie la chance qu’on la récite. Mais Dana Gioia va encore plus loin, puisqu’il ose ce qui relève du blasphème, même ici, en affirmant que le « plaisir des mots » participe de la poésie, et même, au sujet de l’oralité : « Il se pourrait qu’elle détienne aussi les clés de l’avenir de la poésie », conclut-il. Il y a donc des raisons d’espérer.

mardi 20 octobre 2020

LECTURE : Histoires de Schtroumpfs

dimanche 30 août 2020

Quatre vérités

|

jeudi 25 juin 2020

Un temps pour la grandeur

|

| La Liberté éclairant le monde New York |

samedi 18 janvier 2020

PAROLES : N°4 « Autodélivrance »

Lorsqu’en passant au rayon poésie :— Regardez mon sac... vous voyez ?... j’ai rien volé... j’ai rien volé......— Ah oui... effectivement !

Automne 2019,

librairie Dialogues.

samedi 26 octobre 2019

PAROLES : N°3 « MDR »

|

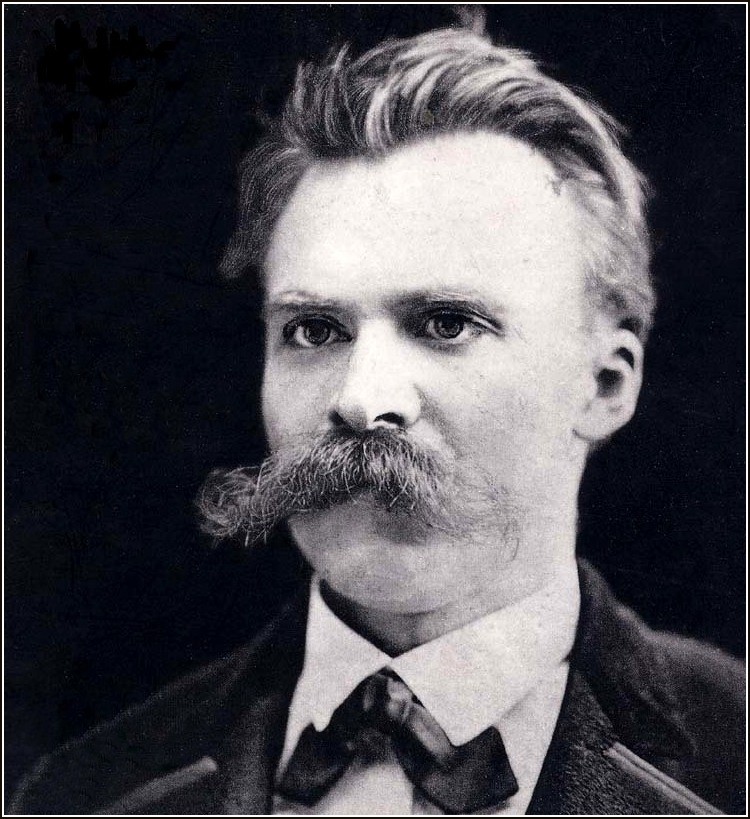

| Marcel Proust (1871-1922) |

— David, vous êtes un Allemand.

— Pourquoi alors ?

— Le masque, le masque !

2016, CATTP.

jeudi 19 septembre 2019

mercredi 18 septembre 2019

PAROLES : série francophone. N°1 « Peinard »

Éperons de la critique : notule poétique

| Arthur Rimbaud, 1872 © Étienne Carjat - Wikipedia |

Autour de la poésie : la gnose-la-prose-la-glose. La critique et la poétique, la métacritique et la métapoétique, les commentaires, se rendent pratiquement incritiquables, puisqu’ils prétendent englober le tout dans le phénomène « poésie », le subsumer en lui-même, en logoïsant le monde. Chacun, devant ce discours, n’a qu’à se taire, ou lui emboîter le pas, avec pour résultat qu’aux grandes approximations on ajoute de l’imprécision, au grand flou son vague témoignage. Le commentaire assèche, la critique décrépit, et, à rebours, la gnose-la-prose-la-glose révèlent leur propre aridité. La première victime en est la poésie : elle est surplombée, de toutes parts, par de grands esprits, de grands lecteurs, de grands critiques et de grandes injonctions. C’est l’ère du méta-individualisme où règnent les principes, les classes à l’infini. La vie est autre chose... du court, du dense, du beau, du fou. En mettant le doigt sur le « je », la distinction apparaît, d’où la permanence du vers et de la rime.

J’en écrirai encor, des vers !

Comme Verlaine et Baudelaire...

J’en ferai encor, des affaires !

Comme Arthur Rimbaud en enfer...

et quelques fabuleux blasphèmes

de ceux qui vouent à l’anathème

celui qui en fait des poèmes

prélude à de nouveaux problèmes...

La jeunesse (brave jeunesse)

dévorante, feignante, ogresse,

agglutinait les sons (ô graisses)

déjà bien avant que je naisse

et se mentait sur tout (je mens…)

ce qui a pour nom « sentiment »

sans égratigner le tourment

que j’opère... Adieu charlatans !

J’aurais mieux fait de m’engager

dans le commerce et bien manger

au lieu de « métalangager »

pour devoir mes talents gâcher !

Qu’attend le monde d’un poème

sinon qu’il soit d’amour bâti

avec des mots pour le porter

sous le soleil vers l’éternel ?

Je m’en vais même si je t’aime

C’est décidé je suis parti

Non n’essaie pas de me chercher !

Je suis au-delà du Sahel...